咱们今天来聊聊“智能化矿井建设”。

主要包括三部分:一是智能化矿井建设技术框架,这个好多人应该都知道;二是智能化矿井建设重点难点,三是我的技术构想。

这个方案其实已经形成很久了,但是由于三维动画制作我一直没学会,所以今天就拿我的手稿来讲吧,我相信懂得人自然懂。

技术框架

国内现有的矿山安全生产监控系统大多数釆用离散、分布式现场总线技术,釆用低成本的8位单片机,单片机通过异步串行通信接口RS-485或CAN总线协议通信,近几年采用工业以太网TCP/IP协议的环网也在逐步普及。

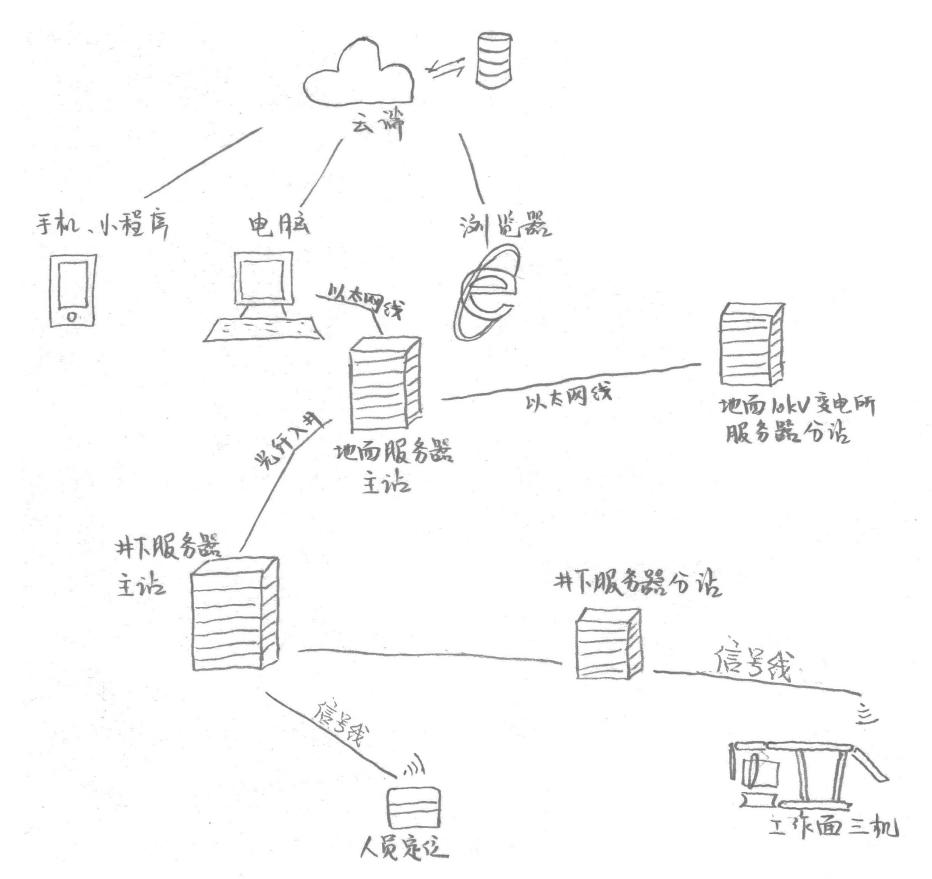

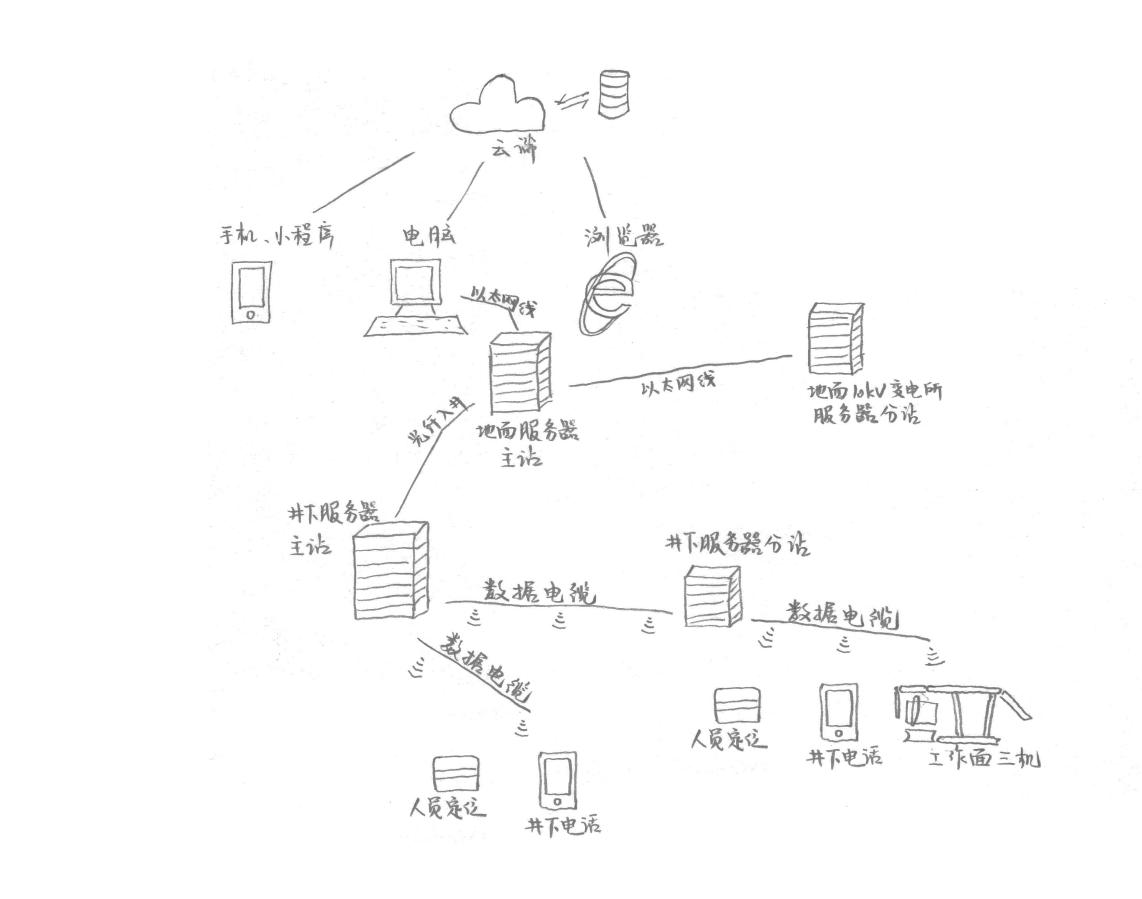

其实完整的智能化矿井主要是三个服务器:分别是云端服务器、地面服务器和井下服务器。云端服务器和地面服务器拥有非常成熟的组网方案,但是我还是想“班门弄斧”。

所谓“互联网+”,就是手机、小程序、电脑、浏览器等都可以参与管理矿井生产,即所谓的“办公自动化”,云端服务器因此而存在,他配有一个数据库,专门存储办公用户的管理信息;重点是地面服务器,它才是矿井生产信息的主要协调者,在一些重要场所,比如地面10kV变电所设分站,分站可以拥有一定的自主权,直接参与管理,将结果报给主站。矿井的管理主要靠地面服务器主站。

地面服务器主站现在一般采用光纤入井,在井底监控总站设井下服务器主站,在井下工作面设分站用来管理工作面的现场信息,当然如果距离特别远的在中间还会加分站,但总的来说,井下 无论是总站还是分站,都是起信号转换和传输的作用,最终的决策都在地面,而且很可能就在人机交互界面上。

从分站到作业地点的作业环境就特别恶劣了,一般人可能想象不到,大概就是又黑又窄又热,又有淋水,又有片帮冒顶,又有有毒气体,又有爆炸性气体,又有大功率设备运转,所以这里的传感器和分站一般采用无线信号传输,传感器只能自带电池,其实信号的传输还是很不稳定的,经常因为各种原因断线。

重点难点

除了少数大型矿井实现了勉强的智能化、无人化管理以外,绝大多数矿井还在艰难地推进所谓“智能化开采”和“智能化掘进”,尤其是“智能化掘进”,因为“非智能化”的掘进支护工艺还没有找到最优解,只是由以前的炮掘升级为了综掘,其它支护工艺都还没有配套跟上,所谓“砌墙先打基,吃蛋先养鸡。”智能化掘进就是普通掘进的自动化,其实没那么神秘,也解决不了根本问题。

其次,智能化矿井建设的最大阻碍就是“人”,包括人员数量、人员年龄和人员素质,作为高危行业,矿井 实际上容纳了大量的低学历人员,在保障社会民生的同时,人员素质就不要想了,许多年轻人毕业后根本不考虑矿山,导致从业人员大多还是80年代以前的农民工,接受新事物能力差,经验主义,胆大者上,尤其是,其中的佼佼者还坐上了领导岗位。

安全生产、安全生产,有生产才有安全,智能化矿井解决不了生产问题,它只是从一个侧面解决了安全的问题,既提不了产量,又增不了收入,而且还要额外投入和维护。不过随着人口老龄化的来临,新的血液补充不上,这会倒逼智能化矿井建设的推进。

技术构想

咱们回到智能化矿井建设,既然互联网技术都已经是烂透了的技术,那它为什么就到不了工作面呢?一个重要的原因是没有统一的标准,各路厂家在“摸着石头过河”时,为了保险起见都沿用了所谓成熟的标准,而且我也不认你的、你也不认我的,要不我把你吃掉?其核心原因是没有一个“杀手级”的标准来真正适应井下的恶劣环境,各路厂家只是在各抒己见。

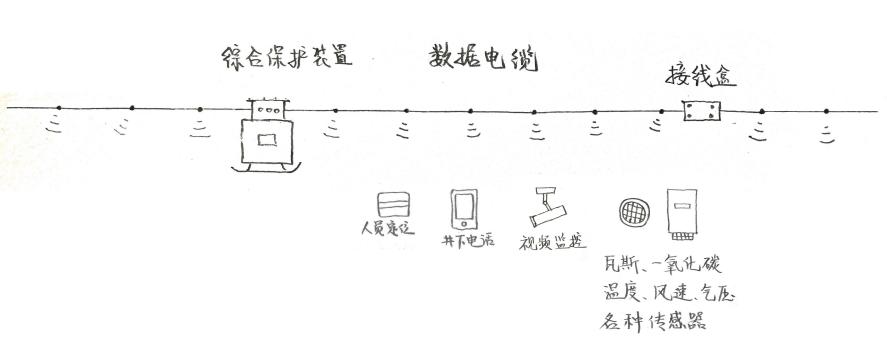

其实统一的标准不一定是非得是一套软件或者一套协议,我觉得更重要的是一个硬件,结合工作面的恶劣条件,我提出“数据电缆”构想,什么是数据电缆呢?就是看起来是电缆,其实是数据线。有橡套电缆的柔软度和机械强度,但是数据线内每隔1米都是一个无线接入点,这种“数据电缆”也有自己的接线盒,也有自己的综合保护装置,可以和其它防爆电缆一样铺设到矿井每一个角落。

这种数据电缆有什么好处呢?那就是“粗中有细”。

矿井工人大多是没什么文化的粗人,所以矿井设备大多数笨重,拥有笨重的外表和强度可以有效地应对埋压、挤压、拉扯以及水、火、瓦斯等极端环境。

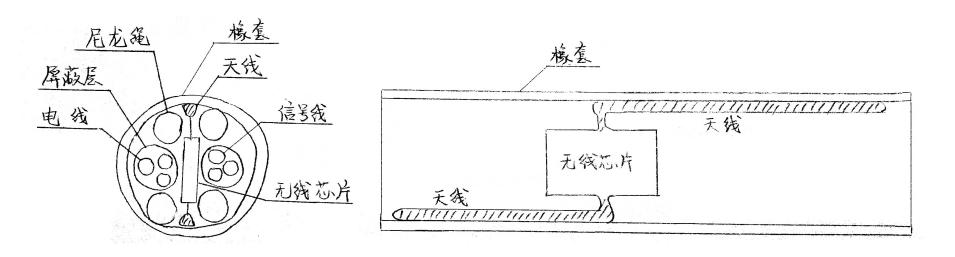

数据电缆外部由橡套包裹,内部的核心是无线芯片,无线芯片每隔1米布置,采用穿透力强的无线通讯协议,比如WiFi协议,每个芯片带2根0.3米的天线,天线的材料为柔软的金属,并与无线芯片连接。当然每个芯片都有唯一的编号便于上传信号。无线芯片的体积可以很小,并有金属外壳保护及散热。

无线芯片的两侧分别为电线和信号线。电线当然是多股,以留足备用线,每股电线的断面1平方毫米就够了,供电可以是直流127伏,所有电线由屏蔽层包裹;另一侧信号线也一样,断面也是1平方毫米,由屏蔽层包裹。

有一个需要注意的点是电线和信号线与芯片的连接,最好采用软金属、导电橡胶或者其他特种导电材料,以增加弹性。

最后,橡套的内部还有4根很粗的阻燃尼龙绳,以保证数据电缆的机械强度。整条巷道无需铺设很多数据线,有这一根就够了,可以像管理其他电缆一样管理它。。

看了图,有些人可能已经明白了,这就是一根数据总线,只不过不是计算机领域的,按照《规程》规定,各种探头必须跟进到工作面正头,数据电缆跟随探头敷设到工作面正头附近,而后无线接入点登记上网,后续的设备接入就很简单了,工人甚至可以在井下随时随地视频通话,那工作面的信息化将水到渠成。

一个可以预见的未来是,随着智能化矿井的逐步推进,各大厂商不得不使用数据电缆厂商的通讯标准,一统江湖的速度将加快。

咱们再说说人的障碍吧。一个成熟的方案,是工人可接受、领导可接受、厂家可接受的三赢方案,这种数据总线方案是初期投入大后期省心的方案,更何况当矿井发生重大灾害时,移动电话的效率远比固定电话要高得多,所有的位置信息、温度信息、气体信息、人员信息都可以准确上传。

最后,数据电缆方案虽然解决不了矿井的生产问题,但是用来解决矿井的安全问题,尤其是安全管理顽疾,那是绰绰有余。